|

Les vagues sont principalement créées par le vent et des phénomènes géologiques (mouvement de plaques). La quantité d’énergie qu’elles contiennent est faible (1 W/m²/an, soit 200 fois moins que d’énergie solaire directe). Mais comme les vagues se déplacent de manière très économe, on peut espérer récupérer presque toute l’énergie créée sur de vastes surfaces marines, en installant des capteurs le long des côtes. La puissance théoriquement récupérable est estimée à 50 kW par mètre de côte. Le problème est que l’énergie tend à se dissiper lorsqu’on se rapproche de la côte : pour 50 kW/m à 20 km de la côte, on peut tomber à seulement 20 kW/m à 1 km de celle-ci. Il faut donc trouver un compromis entre la distance de la côte (les coûts augmentent quand on s’en éloigne) et l’énergie récupérable (qui diminue quand on s’en rapproche). L’énergie des vagues n’est pas la même partout, et elle varie suivant les saisons. Etudions donc les quatre différents systèmes qui ont été élaborés pour permettre de capter cette source d’électricité.

- Les bouées : La houle agite une bouée, qui en se ballotant, active des pompes hydrauliques, générant de l’énergie.

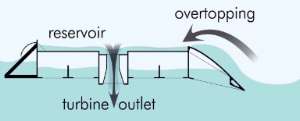

- Les débordements de chenal : les vagues s’engouffrent dans un chenal qui se rétrécit de plus en plus. Elles enflent et débordent par-dessus la digue d’un réservoir qui se remplit peu à peu. L’eau du réservoir revient à la mer en passant par une turbine qu’elle fait tourner. Le réservoir peut se trouver sur la côte mais il existe aussi un projet de système de ce type flottant (qu’on appelle une plateforme à déferlement).

- Les caissons flottants reliés entre eux par des charnières articulées. Les vagues déplacent les caissons dans tous les sens. On récupère de l’énergie au niveau des articulations mobiles entre les caissons, grâce à des pistons actionnant des pompes à huile sous pression.

- Les colonnes d’eau oscillantes côtières : en fin de course, les vagues entrent dans un caisson où elles compriment l’air emprisonné. Cet air comprimé fait tourner une turbine.

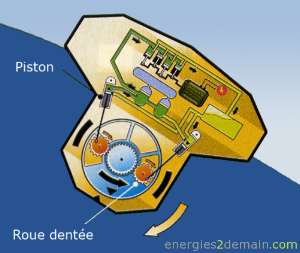

I - Les bouées (S.E.A.R.E.V.)

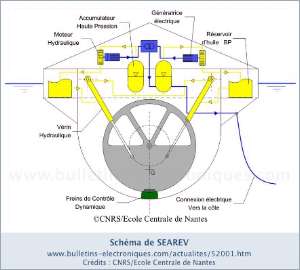

Le pendule et la cornemuse ! C'est en s'inspirant de ces deux instruments qu'Alain Clément, chercheur au Laboratoire de mécanique des fluides de l'école centrale de Nantes, a conçu S.E.A.R.E.V. (Système Electrique Autonome de Récupération de l'Energie des Vagues), une machine à transformer en électricité l'énergie des vagues. Un "gisement" potentiel de 2 500 watts par mètre carré, contre 400 pour l'éolien et 150 pour le solaire. Le pendule et la cornemuse ! C'est en s'inspirant de ces deux instruments qu'Alain Clément, chercheur au Laboratoire de mécanique des fluides de l'école centrale de Nantes, a conçu S.E.A.R.E.V. (Système Electrique Autonome de Récupération de l'Energie des Vagues), une machine à transformer en électricité l'énergie des vagues. Un "gisement" potentiel de 2 500 watts par mètre carré, contre 400 pour l'éolien et 150 pour le solaire.

Le Pendule: il s'agit, en l'occurrence, d'un volant excentré fait d'un cylindre de béton à axe horizontal, de grand diamètre, dont la moitié supérieure est évidée. L'essentiel de la masse est donc concentrée dans la moitié basse. D'où l'effet de pendule.

La cornemuse: la comparaison se porte sur des accumulateurs hydrauliques à haute pression, comme le sac d'air de l'instrument de musique, se remplissant par à-coups, mais se vidant en continu.

Le principe

Enfermé dans une coque totalement étanche – capable de faire sans dommage par mer extrême un tour complet – le pendule reste vertical tandis que les vagues font tanguer le flotteur. Les mouvements relatifs du pendule et du flotteur entraînent des pompes hydrauliques, qui chargent les accumulateurs à haute pression. Ces derniers livrent leur énergie à des moteurs hydrauliques, qui entraînent des générateurs d'électricité. Le tout est contrôlé, en temps réel, par "un système intelligent qui devrait multiplier, au moins par trois, l'énergie récupérée", estime Alain Clément.

Le projet en est à la fin de sa phase de développement : Une maquette prototype au 1/12, complètement instrumentée, a commencé ses essais dans le bassin à vagues de Centrale Nantes en septembre. Quant au "houlomoteur" grandeur réelle – 24 m sur 14, 1.000 tonnes, dont 400 pour le seul pendule –, il devrait atteindre une puissance de 500 kW électriques. Présenté au dernier Congrès mondial des énergies renouvelables à Aberdeen, en Écosse, S.E.A.R.E.V a rencontré un vif succès. Le projet en est à la fin de sa phase de développement : Une maquette prototype au 1/12, complètement instrumentée, a commencé ses essais dans le bassin à vagues de Centrale Nantes en septembre. Quant au "houlomoteur" grandeur réelle – 24 m sur 14, 1.000 tonnes, dont 400 pour le seul pendule –, il devrait atteindre une puissance de 500 kW électriques. Présenté au dernier Congrès mondial des énergies renouvelables à Aberdeen, en Écosse, S.E.A.R.E.V a rencontré un vif succès.

Pour constituer une ferme houlomotrice, on ancrera, en formation serrée, par 30 à 50 m de fond, à 5 ou 10 km des côtes, une flotte de plusieurs dizaines de modules S.E.A.R.E.V. soigneusement balisée pour ne pas gêner la navigation. En cas d'avarie à bord d'un des modules, les autres continueront à produire de l'électricité. Facile à décrocher et à remorquer, l'unité en avarie pourra être réparée dans un chantier naval portuaire, puis remise en place.

Par ailleurs, l'impact sur l'environnement est négligeable. En effet, depuis la côte, la ferme houlomotrice, dont les flotteurs se trouvent au ras de l'eau, sera quasiment invisible, contrairement aux éoliennes en mer, une pollution visuelle qui déclenche des réactions de rejet de plus en plus nombreuses. Et bien sûr, pas de gaz à effet de serre... Il pourra délivrer par ailleurs 20 à 30 MW/Km² d’océan, ce qui le rendra hautement rentable.

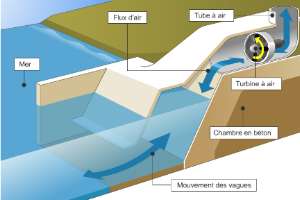

II - Les colonnes d’eau oscillantes côtières (Limpet)

La centrale électrique "Limpet 500" installée sur l'île d'Islay, au large de la côte Ouest de l'Écosse en novembre 2000, était le premier générateur commercial de l'énergie des vagues raccordé au réseau électrique. La turbine de cette centrale est actionnée par air comprimé généré parla montée et la redescente de l’eau de mer dans une chambre étanche sous l’effet de la houle.

En effet, ce générateur côtier utilise une colonne d'eau oscillant à l'intérieur d'une structure en béton. La mer entre et sort librement en partie basse de la structure et une turbine placée dans un orifice en partie haute, transforme les variations de pression en courant électrique.

Schéma montrant l'alternance de la pression et la dépression de l'air

à l'intérieur de la structure en béton due au mouvement des vagues.

Ces projets côtiers présentent un inconvénient conséquent : ils défigurent la côte où ils sont installés. Une solution reste néanmoins possible : les cacher dans des recoins de falaise artificiellement créés.

Ce projet devrait pouvoir produire 7 à 8% de l’énergie consommée annuellement par 15.000 habitants. Son investissement (d’un coût total élevé à 4,5 millions d’euros, est financé en partie par le programme Joule de l’Union Européenne, ainsi que par plusieurs sociétés portugaises. Actuellement, Limpet, qui fonctionne depuis novembre 2000, produit 500kW et fournit 400 foyers en électricité.

L'assemblage de la turbine avant la construction du local technique

Le générateur Limpet a été conçu et réalisé par l'entreprise Wavegen à Inverness en Ecosse.

III -

Les débordements de chenal (Wave Dragon)

Le projet ‘‘ Wave Dragon ’’ utilise la crête des vagues qui sont coupées par la forme de l’engin. Ses dernières s’écoulent dans des tubes puis entraînent des turbines pour produire de l’énergie. On estime que 25% de l’énergie des vagues peut être convertie en électricité grâce à ce procédé. Le projet, élaboré par Lövenmark est actuellement en test à l’échelle réduite au Pays de Galles (7MW en 2007) et bénéficie du soutient de la Commission Européenne.

Schématisation du fonctionnement de ‘‘ Wave Dragon’’.

Ce dispositif se compose essentiellement de trois éléments :

Ø Deux déflecteurs qui dévient les vagues en direction d’une rampe.

Ø Une coque dont la rampe courbée amène l’eau dans un bassin d’accumulation (réservoir) au-dessus du niveau de la mer.

Ø Des turbines Kaplan à travers lesquelles l’eau s’écoule du bassin d’accumulation dans la mer en produisant de l’électricité.

En grandeur originale, le « Wave Dragon »aura une puissance de 4 MW qu’il pourra injecter dans le réseau électrique. Il est prévue de rassembler plusieurs générateurs qui, à plus de 25 km de la côte, transformeront l’énergie des vagues en électricité, et la transfèreront par câble au réseau électrique.

La vague s’engouffre dans le bassin d’accumulation.

Un dispositif d’amarrage permet à l’appareil de s’orienter perpendiculairement à la direction des vagues. La taille de ce dragon des mers est impressionnante : plus de 200 m d’envergure et un poids d’environ 30 000 tonnes. En cas de forte tempête, une tension sur les amarres se crée, d’où le risque d’un décrochage de l’appareil décrochage de l’appareil, qui pourrait ensuite dériver dangereusement et gêner le trafic maritime. C’est pourquoi des tests de longue durée sont nécessaires.

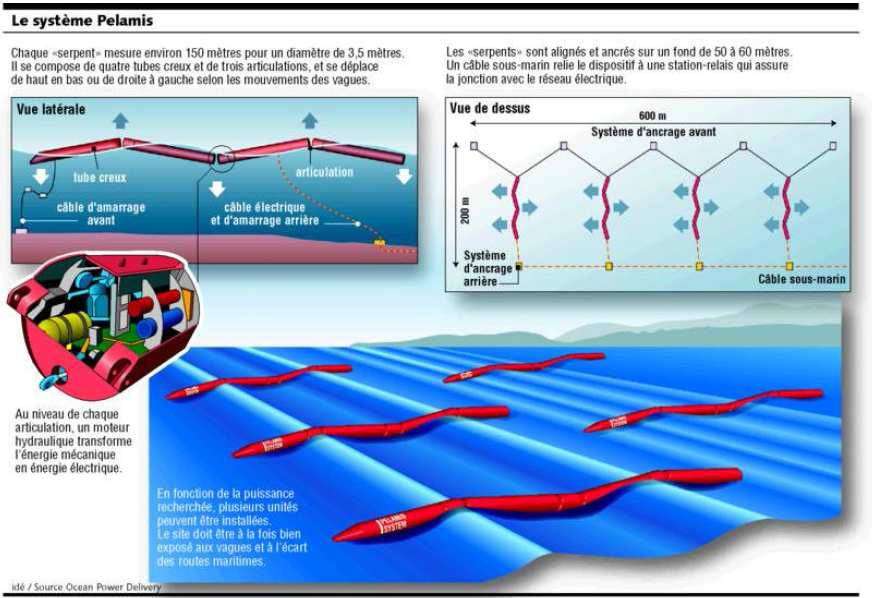

IV - Les caissons flottants (Pélamis)

Le projet Pélamis, conçue par l’entreprise écossaise P.W.P. (Pélamis Wave Power), utilise la technologie des tronçons articulés pour des résultats très satisfaisants en matière de génération d’énergie à partir de la houle marine : 750 kW aux îles Orkney pour les tests de 2004; 3 x 750 kW au large du Portugal pour le projet commercial pilote effectué en 2006. Le projet Pélamis, conçue par l’entreprise écossaise P.W.P. (Pélamis Wave Power), utilise la technologie des tronçons articulés pour des résultats très satisfaisants en matière de génération d’énergie à partir de la houle marine : 750 kW aux îles Orkney pour les tests de 2004; 3 x 750 kW au large du Portugal pour le projet commercial pilote effectué en 2006.

En juillet 2004, c’est un « serpent de mer houlomoteur » qui est testé en Écosse. Quatre caissons flottants sont  reliés entre eux par des charnières articulées. Baptisé Pélamis (du nom d’un serpent mythologique), le monstre fait 150 m de long et pèse 750 tonnes. Dans les meilleurs cas, des troupeaux de 30 à 40 Pélamis pourraient bientôt constituer des centrales électriques capables d’alimenter 20 000 foyers en électricité avec une capacité de 20 MW/km² d’océan. L’économie d’émission de gaz à effet de serre est de 60.000 tonnes de CO2 par an. reliés entre eux par des charnières articulées. Baptisé Pélamis (du nom d’un serpent mythologique), le monstre fait 150 m de long et pèse 750 tonnes. Dans les meilleurs cas, des troupeaux de 30 à 40 Pélamis pourraient bientôt constituer des centrales électriques capables d’alimenter 20 000 foyers en électricité avec une capacité de 20 MW/km² d’océan. L’économie d’émission de gaz à effet de serre est de 60.000 tonnes de CO2 par an.

Chaque machine est composée de plusieurs cylindres de 3,5 mètres de circonférence, reliés entre eux dans la direction des vagues sur une longueur totale d'environ 150 mètres. Les vagues provoquent la montée et la descente du Pélamis dans une séquence de mouvements ressemblants à ceux d'un serpent. Au niveau des charnières, des marteaux hydrauliques pompent une huile à haute pression et fournissent une énergie qui est convertie en électricité par un générateur ; enfin un câble sous-marin la ramène à terre. Chaque machine est composée de plusieurs cylindres de 3,5 mètres de circonférence, reliés entre eux dans la direction des vagues sur une longueur totale d'environ 150 mètres. Les vagues provoquent la montée et la descente du Pélamis dans une séquence de mouvements ressemblants à ceux d'un serpent. Au niveau des charnières, des marteaux hydrauliques pompent une huile à haute pression et fournissent une énergie qui est convertie en électricité par un générateur ; enfin un câble sous-marin la ramène à terre.

Le Portugal, désirant être un des pionniers de ce nouveau type d’énergie, a inauguré en septembre 2008 la première application commerciale de Pélamis. Ce pays possédant plus de 830 km, l’énergie des vagues lui présente un grand intérêt, de même qu’il offrirait un avantage commerciale considérable à cette nation ibérique. Le projet comporte deux phases :

v La première comprend trois Pélamis qui offriront une puissance de 2,25MW au large des côtes d’Aguçadoura, dans le nord du pays (coût : millions d’euros).

v La deuxième phase du projet prévoit 25 machines supplémentaires, pour une puissance de 18,75 MW

Cette initiative est financée à hauteur de 15% par des financements publics, le reste étant à la charge de l'entreprise Enersis. Disposant de trois appareils au départ, Enersis espère porter la ferme à vagues à 30 machines dès l'année 2008 pour atteindre en quelques années une centaine de machines pour une production de 500 MW ce qui rendrait le projet rentable.

Le Pélamis possède par ailleurs deux avantages non négligeables qui font de lui un projet plus qu’intéressant :

ü L’absence de fondation réduit considérablement son coût ; son installation se résume à un remorquage et un amarrage en mer.

ü Sa grande mobilité due au remorquage permet une maintenance aisée.

V - Conclusion

Parmi tous ces prototypes, certains ont des avantages ou des inconvénients par rapports aux autres (Production d’énergie, rentabilité, discrétion, aisance de l’entretien, facilité de l’installation…). Ces différents éléments permettront à l’un ou l’autre des projets d’aboutir sur une production de série. Aujourd’hui il reste difficile de déterminer lequel percera car chaque pays intéressé possède ses propres critères et ses propres besoins auquel un seul système répond.

La rentabilité varie avec les prototypes :

20 à 30 MW / Km² pour S.E.A.R.E.V. 20 à 30 MW / Km² pour S.E.A.R.E.V.

500kW par centrale Limpet 500kW par centrale Limpet

4 MW par centrale Wave Dragon 4 MW par centrale Wave Dragon

20 MW / Km² pour Pélamis 20 MW / Km² pour Pélamis

Ainsi les énergies des vagues présentent un intérêt commercial énorme, de rentabilité correcte, qui ne devrait pas rester longtemps à l’écart du marché.

|