|

’énergie marémotrice est issue du mouvement de l’eau créé par les marées, causées par l’effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil.

Utilisée soit sous forme d’énergie potentielle (élévation du niveau de la mer), soit sous forme d’énergie cinétique (les courants de marée).

Cette énergie était déjà utilisée au Moyen Age sur la barre de l’Adour, en Bretagne, par les moulins à marée.

I - L’énergie marémotrice

Une usine marémotrice exploite les variations du niveau de la mer pour produire de l’électricité.

Ce type de centrale hydroélectrique nécessite un site approprié (baie ou estuaire) ou les amplitudes des marées sont importantes.

I. Principe de fonctionnement :

Un barrage est établi en travers du site (baie ou estuaire), un bassin est donc formé. L’usine marémotrice fonctionne ensuite sur le principe des vases communiquant.

Deux cycles d’exploitation sont possibles : le simple ou le double effet. Ce choix est fait en fonction de la hauteur d’eau disponible ainsi que des prévisions de marnage afin d’obtenir un rendement optimal.

Fonctionnement en cycle simple effet :

· A marée montante, le barrage est ouvert grâce à des vannes, il laisse passer la mer qui envahit le bassin de retenue.

· Le bassin se remplit jusqu’à atteindre son plus haut niveau et dès que la marée se prépare à redescendre, le barrage est fermé.

· A marée descendante, il faut attendre que le niveau de la mer ait suffisamment baissé. On laisse alors l’eau stockée dans le bassin se déverser dans la mer en entraînant des turbines hydroélectriques.

Une des 24 turbines réversibles (groupe bulbe) de l’usine marémotrice de la Rance

crédit : Médiathèque Edf

Fonctionnement en cycle double effet :

Ce cycle de fonctionnement nécessite des turbines réversibles qui peuvent fonctionner dans les deux sens.

· A marée montante, les vannes sont fermées. Une fois que le bassin a atteint son plus bas niveau et la mer son niveau optimal, les vannes sont ouvertes : le bassin se remplit et la hauteur de chute importante permet de générer de l’énergie.

· A marée descendante, le fonctionnement est identique au cycle simple effet : l’eau stockée dans le bassin se déverse dans la mer en entraînant des turbines hydroélectriques.

Quel que soit le cycle de fonctionnement, un système de pompage peut être activé pour augmenter le niveau du bassin. Cela permet d’amplifier et d’anticiper la production en fonction des besoins en électricité du réseau.

Lorsque le niveau de la mer et celui du bassin sont très proches, le remplissage de ce dernier est accéléré par le pompage. Ce supplément permet d’augmenter le volume d’eau du bassin et ainsi d’augmenter le temps d’exploitation de l’usine et le rendement de l’usine.

II. Avantages et inconvénients

Avantages :

· Production prévisible (en fonction des marées)

· Risque d’accident technologique (rupture du barrage) quasiment nul

· L’ouvrage peut faire office de pont

Inconvénients :

· Fonctionnement intermittent

· Bouleversements de l’écosystème local

III. Réalisations industrielles, projets et prototypes

L’usine marémotrice de la Rance (France)

Les premiers travaux commencèrent en 1961. Il a tout d’abord fallu construire deux barrages pour assécher la zone où est implantée l’usine. La construction de la centrale électrique put débuter le 20 juillet 1963, lorsque la Rance fut entièrement coupée par ces deux barrages.

Quatre ans, en juillet 1967, la route et le raccordement au réseau EDF furent inaugurés.

Le barrage s’étend sur 750 mètres dont 332,5 occupés par l’usine qui produit de l’électricité grâce à 24 turbines (groupes bulbes).

L’usine marémotrice est la principale source d’électricité de la Bretagne, elle contribue ainsi à réduire le déficit énergétique de cette région. Le facteur de disponibilité de l’installation est d’environ 25% (production de 500 GWh/an pour une puissance installée de 240 MW), taux qui est lié à la périodicité et à l’amplitude des marées.

L’usine marémotrice de la Rance produisant environ 500 GWh/an

crédit : Médiathèque Edf

IV. Chiffres

· puissance installée de 240 MW

· production de 500 GWh/an, de quoi alimenter environ 250 000 foyers

· L’usine aura coûté au total 95 millions d’euros

· le coût de production d’électricité est évalué à 0,12 euros / kWh

II - Les hydroliennes

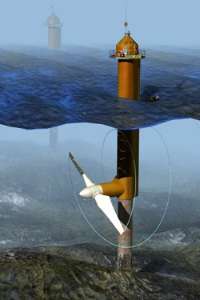

Seagen, hydrolienne de 1,2MW crédit : Marine Current Turbines

Les hydroliennes exploitent l’énergie des courants de marées. Une source d’énergie particulièrement intéressante car elle est régulière et inépuisable. Comme une éolienne utilise l’énergie cinétique de l’air, l’hydrolienne utilise l’énergie cinétique de l’eau.

La production d’électricité est prévisible, puisque les marées peuvent être calculées à l’avance.

Les courants marins constituent une ressource énergétique intéressante car la densité de l’eau est importante, 1 000 fois supérieure à celle de l’air.

I. Principe de fonctionnement

La turbine de l’hydrolienne permet la transformation de l’énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alternateur.

La rotation des pales est limitée par la vitesse de cavitation en bout de pale, elle doit est inférieure à 10 m/s. Ainsi les pales des grandes hydroliennes ne tourneront qu’au rythme de 15 tours par minute et leurs effets se limiteraient aux turbulences à la sortie de l’hydrolienne.

Une hydrolienne permet de produire autant de puissance qu’une éolienne avec un diamètre 4 fois plus petit crédit : Tidal Stream

II. Avantages et inconvénients

Avantages :

· Production prévisible (en fonction des marées)

· Espace nécessaire réduit

· Création de zones de turbulence empêchant les dépôts de sédiment et l’envasement sur le dispositif

Inconvénients :

· Installation sous-marine, difficulté d’accès

· Création de zones de turbulence empêchant le développement de la flore. Il faut aussi considérer que les sites préférentiels pour l’installation d’hydroliennes sont des sites de courants forts à très forts, où les conditions sont peu favorables au développement de la faune et de la flore. Les cartes marines montrent que ces zones sont exclusivement composées de roches ou de gravières de gros calibre. L’impact environnemental de l’énergie hydrolienne est actuellement étudié dans de nombreux projets de recherche et développement en Europe dans la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique.

III. Réalisations industrielles, projets et prototypes

1. Première turbine marémotrice du monde : l’hydrolienne de la baie de Fundy (Canada):

La première hydrolienne du monde est en activité dans la baie de Fundy, au Canada. Elle produit assez d’électricité pour 100 à 150 foyers, grâce aux courants marins engendrés par les marées. Ce pays a mis en place un atlas des ressources (190 sites identifiés, pour une puissance potentielle totale de plus de 42 000 MW/an, soit près des 2/3 de la demande canadienne d'électricité en 2008). Trois nouvelles centrales marémotrices pourraient être construites dans la baie de Fundy, sur la côte ouest de l'Île de Vancouver et dans l'estuaire du Saint-Laurent.

2. Le projet d’hydrolienne de la société Hydrohélix Énergies (France)

Le projet de la société Hydrohelix - crédit : Meretmarine

Créée en 2000 à Quimper, Hydrohélix projette de construire des hélices activées par la marée d’une puissance de 1,2 mégawatt chacune, l’équivalent d’une grosse éolienne.

Selon Cyrille Arbonnel, chargé du projet hydroliennes chez EDF, 3 000 mégawatts pourraient être produits par des hydroliennes sur le littoral français ; l’équivalent d’une centrale nucléaire comme Flamanville.

3. Le Semi-Submersible Turbine (SST) de la société TidalStream (Royaume-Uni)

Dans des conditions aussi extrêmes, il est difficile, voir impossible, d’installer et d’entretenir des convertisseurs d’énergie à l’aide de plongeurs ou de sous marins. Ainsi TidalStream a mis au point un appareil, le Semi-submersible Turbine (SST), qui consiste en des turbines montées sur une bouée colonne (bouée tubulaire semi submersible placée verticalement dans la mer), amarrée par ancrage au fond de la mer grâce à un bras pivotant (voir figure). Ce bras pivotant sert lors de l’installation et de la maintenance des turbines. La maintenance s’effectue donc en surface, supprimant la nécessité de travaux sous-marins coûteux et dangereux.

Hydrolienne de la société Tidal Stream - crédit : Tidal Stream

Le prototype mis au point pour un SST opérant à Pentland Firth est un appareil composé de 4 turbines de 20 m de diamètre pour une puissance maximale totale de 4 MW. La comparaison de ce système avec une éolienne offshore est la suivante : l’éolienne doit posséder un diamètre de 100 m avec une vitesse du vent de 10 m/s pour avoir une puissance équivalente. De plus la base de l’éolienne, située à 25 m en dessous du niveau de la mer, est plus grande de 25% que celle du SST. TidalStream estime donc que son système sera compétitif avec les éoliennes offshores et onshore. Le coût de l’électricité produite par le SST pourrait atteindre 0,03 livres/kWh (environ 0,044 euros/kWh). Le système a été validé par des essais qui ont eu lieu dans la Tamise. Le Dr John Armstrong, responsable du design du SST, pense que le système sera opérationnel en 2010.

V.Conclusion

Les côtes françaises sont pourtant parcourues par des marées puissantes et régulières. Le Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom) est capable d’en prédire les fluctuations cent ans à l’avance. Les marées sont le fruit de l’attraction de la Lune, dont les mouvements sont connus avec une précision sans défaut. Rien à voir avec le vent, dont les changements de direction et de force ne peuvent être anticipés que de quatre à cinq jours au mieux, avec une précision très approximative. Contrairement aux éoliennes, l’énergie que les hydroliennes sont capables de produire peut donc être parfaitement planifiée.

· Production de 4MW

· Coût de l’électricité produite d’environ 0,044 euros/kWh

III - L’hydroptère ou aile sous-marine

L’oscillation des ailes de l’hydroptère permettent de produire de l’électricité - crédit : EB

Un hydroptère (du grec hydros, eau, et ptère, aile), désigne communément un type de bateau dont la coque s’élève hors de l’eau. C’est aussi le nom d’une technologie de centrale électrique sous-marine (Oscillating Hydrofoil en anglais) qui, semblable à l’aile d’un avion, oscille grâce au courant afin de produire de l’électricité.

I. Principe de fonctionnement

Placée au fond de l’eau, cette nageoire géante oscille face aux courants marins et entraîne le bras métallique qui la rattache au socle. Ce mouvement entraîne un vérin hydraulique qui envoie du fluide haute pression vers une turbine pour produire de l’électricité.

II. Avantages et inconvénients

Avantages :

· Espace nécessaire réduit

Inconvénients :

· Installation sous-marine difficile d’accès

III. Réalisations industrielles, projets et prototypes Réalisations industrielles, projets et prototypes

Le prototype d’hydroptère Stingray de la société EB (Royaume-uni)

Prototype d’hydroptère baptisé Stingray - crédit : EB

EB a récemment achevé son programme de conception, de construction, d’installation en mer et de test d’un hydroptère Stingray taille réelle. Le programme de trois ans, entrepris avec l’appui de la DTI et NaREC a livré de nombreuses données techniques et commerciales, et a été achevé dans les délais et dans les limites du budget.

Mise à l’eau du prototype Stingray

IV - Conclusion et perspectives

Le potentiel européen de l'énergie hydrolienne est, selon plusieurs études menées il y a quelques années axées sur ce projet d'envergure mondiale, à environ 12,5 GW qui pourraient produire 48 TWh annuels, ce qui représente la capacité de trois centrales électriques récentes.

D'après EDF, la France posséderait la deuxième ressource européenne, soit 20% du potentiel européen, correspondant à 10 TWh pour 3 GW « installables », répartis entre la Bretagne et le Cotentin.

Les courants marins pourraient être exploitables partout dans le monde ; les courants de marée constituent toutefois pour l'instant le domaine préférentiel de ce type de technologie : les courants de marée présentent en effet, par rapport aux courants généraux (comme le Gulf Stream) des caractéristiques particulièrement favorables :

- intensité importante (dans certaines zones les courants de marée peuvent atteindre ou dépasser 10 nœuds, soit 5 m/s, alors que les courants généraux dépassent rarement 2 nœuds) ;

- proximité de la côte : les veines de courant intense apparaissent dans des zones de faibles profondeurs situées à proximité de la côte, ce qui en facilite l'exploitation ;

- direction stable : les courants de marée sont généralement alternatifs, ce qui simplifie le dispositif de captage ;

- enfin, prédictibilité : les courants de marée sont parfaitement prévisibles, puisqu'ils ne dépendent que de la position relative des astres générateurs - Lune et Soleil - et de la topographie locale.

Les rotors du SeaGen dans les chantiers Harland and Wolff à Belfast

Plusieurs entreprises britanniques et une française se sont spécialisées dans le domaine ; les projets les plus avancés concernent à ce jour essentiellement la Grande-Bretagne. La compagnie londonienne TidalStream a mis au point en 2006-2007 un système d'hydrolienne adapté aux eaux profondes et aux courants marins rapides, pour la production d'électricité. Le Semi-Submersible Turbine comporte quatre turbines montées sur une bouée tubulaire placée verticalement et amarrée au fond de la mer par un bras pivotant. Ce bras sert à l'installation et la maintenance des turbines et supprime les travaux sous-marins coûteux et dangereux. Le prototype testé à Pentland Firth comporte quatre turbines de 20 mètres de diamètre pour une puissance maximale de 4 MW. Le coût de l'électricité pourrait atteindre 0,045 euro/kWh. Selon TidalStream, le système sera compétitif avec les éoliennes offshores et onshore, et opérationnel en 2010.

La technologie des hydroliennes en est à un stade expérimental. Le développement de centrales hydroliennes repose sur des technologies éprouvées de l'hydraulique et ne nécessite a priori pas d'évolution importante.

Le coût élevé de l'investissement d'une centrale hydrolienne et le faible tarif de rachat de l'électricité produite peuvent pour l'instant faire reculer les investisseurs.

Le projet le plus avancé en France dans ce domaine est le projet HARVEST (Hydrolienne à Axe de Rotation Vertical Stabilisé). Ce projet est issu d'un regroupement de plusieurs laboratoires, 3S-R de l'université Joseph Fourier (UJF)), G2ELab et LEGI (de Grenoble Institut National Polytechnique (G-INP)) et LAMCOS (de l'INSA) de Lyon). L’objectif de ce regroupement est le développement d'un nouveau concept d'hydrolienne pour la récupération de l'énergie des courants marins et fluviaux. Le projet entre dans une seconde phase, où il s’agit d’implanter une première tour à Pont de Claix (Isère) dans un canal EDF pour la fin 2008 ; les turbines seront alors à l’échelle 1/2. L’ultime étape consistera à mettre en commun plusieurs tours pour former un parc, avec l’objectif de tester une telle « ferme fluviale » en 2010.

En France toujours, le projet industriel MARENERGIE, labellisé par le pôle de compétitivité Mer de Bretagne, rassemble des acteurs bretons et une machine de démonstration de 10 kW a été immergée dans l'estuaire de l'Odet en avril 2008. La différence principale entre ces deux projets réside dans le fait que l'un est porté par des laboratoires universitaires reconnus dans ce domaine et l'autre par une PME.

Cette énergie est donc fort intéressante et facile à exploiter, et surtout elle est rentable. Seuls sont rares les endroits propices à l’exploitation. Cependant, même exploitée au maximum cette énergie ne couvre pas toutes les demandes en électricité des nations. Mais l’énergie marémotrice n’est pas la seule ressource de la mer, qui nous réserve toujours beaucoup de surprise : même la Lune est déjà connue de fond en comble. Il n’y a que la mer qui ne soit pas encore connue, pas encore maîtrisée, pleine de mystères. Elle est encore peu utilisée et explorée, et chaque année l’homme en découvre un nouvel aspect.

|